歯周病って?

歯周病

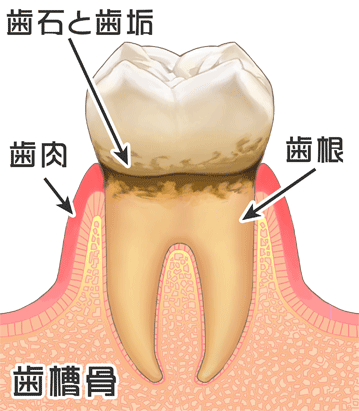

歯周病とは、歯茎や歯を支える骨(歯槽骨)が壊される病気です。 治療せずに放っておくと歯がぐらつき、最悪の場合、抜け落ちてしまいます。 歯周病は軽視されがちですが、非常に怖い病気です。いわゆる全身疾患につながる可能性が非常に高く、放置することは非常に危険です。 そのような恐ろしい歯周病ですが、なんと30歳以上の日本人の約8割がかかっているという統計データもでております。 また歯周病はその病気自体の性質から、完治させることが非常に困難を極め、完治させるには、一定期間の継続した専門的な治療が必須です。

歯周病の症状は?

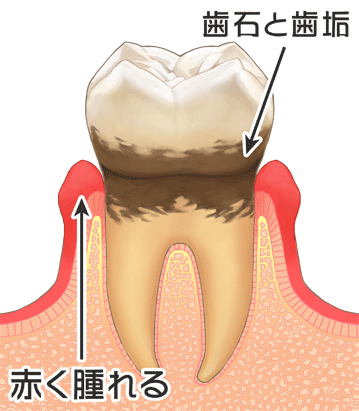

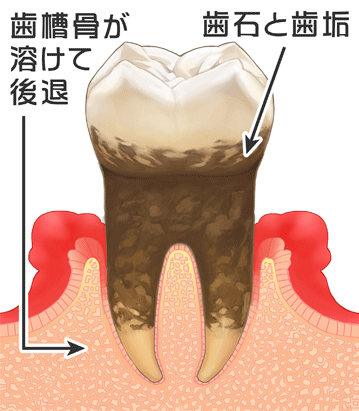

初期は歯肉の赤み・歯茎の腫れ・歯茎からの出血が出始めます。 病気が進むにつれて症状は変化していきますが、中期には口臭や歯肉のかゆみが出始め、唾液がネバつきます。 後期には歯が動き歯肉が異常なほど退縮し、歯が抜け落ちることもあります。 ほとんどの歯周病は急速に症状の進行が進むわけではなく、進行自体はゆっくりとしているため、ほとんどの方が歯周病であることに気付くことなく症状が進行してしまいます。

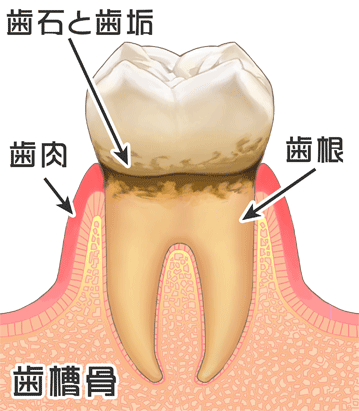

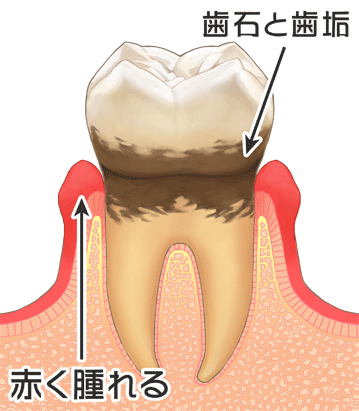

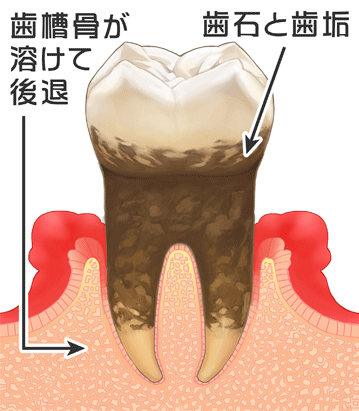

歯周病の進行段階

| 歯肉炎 | 軽度歯周炎 | 中等度歯周炎 | 重度歯周炎 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 歯ぐきに炎症が起き始めており、歯みがきのときに出血することがあります。 | 顎の骨が溶け始めており、歯みがき時の出血に加え、冷たい水がしみたり口臭が現れたりします。 | 顎の骨が半分程度溶けてしまい、歯がグラつきます。歯が浮くような感じがしたり、口臭が増したりします。 | 顎の骨が3分の2以上溶け、歯が大きく動きます。歯ぐきが下がって歯が長く見え、膿も出て口臭がさらに強くなります。 |

| 歯周ポケットの深さは、3mm程度です。 | 歯周ポケットの深さは4mm程度です。 | 歯周ポケットの深さは6mm程度です。 | 歯周ポケットの深さは8mm程度です。 |

| 歯肉炎 |

|---|

|

| 歯ぐきに炎症が起き始めており、歯みがきのときに出血することがあります。 |

| 歯周ポケットの深さは、3mm程度です。 |

| 軽度歯周炎 |

|---|

|

| 顎の骨が溶け始めており、歯みがき時の出血に加え、冷たい水がしみたり口臭が現れたりします。 |

| 歯周ポケットの深さは4mm程度です。 |

| 中等度歯周炎 |

|---|

|

| 顎の骨が半分程度溶けてしまい、歯がグラつきます。歯が浮くような感じがしたり、口臭が増したりします。 |

| 歯周ポケットの深さは6mm程度です。 |

| 重度歯周炎 |

|---|

|

| 顎の骨が3分の2以上溶け、歯が大きく動きます。歯ぐきが下がって歯が長く見え、膿も出て口臭がさらに強くなります。 |

| 歯周ポケットの深さは8mm程度です。 |

歯周病チェックリスト

以下の項目に当てはまる方は早めにチェックをおすすめします。

- 歯がなんとなくむずがゆい

- 歯ブラシ時に出血する

- 食べ物が挟まりやすい

- 口臭が気になる

- 疲れた時や体調を崩している時に歯ぐきが腫れる

- モノをかんだ時に痛んだり、かみづらくなった

- 歯がグラグラ揺れている

薬で治す歯周病治療

歯科界の新しい分野「歯周内科学」

歯周内科学は、21世紀に入ってから始まった「薬で歯周病を治す治療」です。

一般的な歯周病治療では歯磨き指導と歯石の除去が中心となりますが、当院では歯周内科学をもとに、患者さんお一人おひとりの歯周病の原因菌を特定し、その原因菌を除去する薬剤やカビ取り薬などを使って治療いたします。

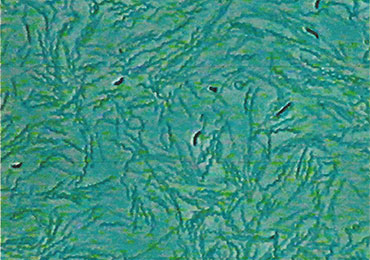

具体的には、位相差顕微鏡を使って歯周病を引き起こしている菌を特定し、その菌の除去に適した内服薬などを処方します。歯ブラシにつけるシロップ状のカビ取り薬を使うこともあります。

プラーク(歯垢)1mgの中に1億個の細菌

歯に付着するプラークには、とんでもない数の細菌がいます。その種類は約300~400種類。 しかも、この中の80%以上の菌は死んでいるか培養できない菌です。 つまり、ほとんどはわかっていないのが現状なのです。 当院では、歯周病の原因菌がお口の中にいるのかどうかを、位相差顕微鏡で確かめ、必要かつ効果的な薬剤を考えていきます。 私たちは、母親の胎内では無菌状態で過ごします。しかし出生するとすぐに細菌にさらされ、お口の中には300~400種類の細菌(口腔常在菌)がすみつきます。 むし歯の原因菌は乳歯が生え始めてから、2~3歳で定着してしまいます。 一方、歯周病の原因菌は10代の後半で定着すると言われています。全ては感染症なのです。 これらのお口の中に定着した常在菌は、テリトリーをもってすみつき、外来性の細菌の定着を容認しない働きもあります。 お薬による歯周病治療のターゲットは、歯周病の原因菌です!

お口の中のカビ(カンジダ菌)を減らしましょう

抗カビ剤による歯周病の治療法

この治療法が発見されたきっかけは、かびの一種であるカンジダ菌による口内炎(アフタ)の治療に、抗かび剤のシロップでうがいをしたところ、 1週間後に口内炎だけでなく、歯ぐき(歯肉)からの出血やぐらつきという歯周病症状がほとんど消えてきた事から始まります。 残念ながら日本の歯周病学会では、抗カビ剤による歯周病治療法に対して、現在のところ効果を否定しております。 しかしその後、カビが殆どの人間の口の中には存在しないと考えられていたのですが、 70%を超える方に存在するという発表が日本真菌学会で発表されたり、抗カビ剤のうがいが歯周病治療に有効であるとの論文が出てきており、 現在新たな研究が始まっているのが現状です。

-

治療前

-

治療後

-

カンジダ菌は口臭の原因菌なので、

抗カビ剤使用は口臭に効果的です。

体験できる実際の効果

- 口臭がしなくなる

- 歯磨きの時に血が出なくなる

- 歯がつるつるになる

- 歯ぐきがピンク色になる

- ネバネバ感が消える

- 歯のつけねのしみる痛みが消える

抗かび剤の使用方法

①薬を一滴、歯ブラシに直接落とします。

(歯ブラシは、薬専用で、最初は柔らかめを使ってください。歯ブラシの毛の色が変わりますが、心配ありません。)

②約2分感、下の歯と歯ぐきの境目に薬を塗りつけるようにゆっくりと丁寧に磨いてください。

③約10秒間、歯と歯の間を薬を通すようにクチュクチュしてください。

④薬を飲み込まないように全て吐き出してください。

⑤歯ブラシにもう1滴落として、上の歯を同じように磨いてください。

⑥約10秒間、歯と歯の間を薬を通すようにクチュクチュしてください。

⑦薬を飲み込まないように全て吐き出してください。

⑧最後に10秒間、水でうがいしてください。

※原則としてほかの歯磨き剤は使わないでください。

※この薬剤には研磨剤が含まれていないので歯の着色が気になる場合は薬の効果が落ちないよう、 この薬剤を使用直後でなければ必要に応じて使用ください。

1週間は毎日食後3回欠かさずに続けてください。 カンジダアルビカンスというカビと、微細なバイ菌は繁殖力が強いので、1回でも欠かすとすぐに元にもどるのです。 1週間すると、カンジダアルビカンスというカビと、微細なバイ菌の数がかなり減少しますので、お口の中はきれいになりますし、口臭もなくなります。 歯と歯の隙間が大きくなったら歯間ブラシや、フロス(糸ようじ)の使用が必要となりますので、あとでご指導いたします。 使用期間は約1~3か月が目安です。

*使用上の注意歯磨き剤は医薬品です。必ず上記の使用方法を守り、使用は当院の指示に従ってください。 後戻りを起こす事がありますので定期健診に必ずおいでください。家族間、知人での共有はおやめください。 また、万が一薬剤で歯磨き中に飲み込んだとしても、シロップですから体内には吸収されず殆どが排泄されますから心配ありません。 ただ、お口の中のカビだけを減らすために使用しますから、原則として飲み込まないようにしてください。

顕微鏡でカビ以外の歯周病原因菌(トレポネーマ)が見つかった場合の治療方法

こちらの写真は歯周ポケットからでた膿を顕微鏡で見た写真で、歯周病原因菌の一種トレポネーマの大群が見えます。 らせん状の菌で、回転運動をする糸ミミズみたいな形です。 トレポネーマ菌が顕微鏡検査で見つかった場合、抗生物質でこの菌を無くすことができます。

トレポネーマ菌とはどんな細菌でしょうか?

トレポネーマ菌(歯周病原因菌)の殆どは嫌気性菌といい、酸素の無いところで増える菌です。 歯周ポケットが深いと酸素が少ないので、そこが歯周病原因菌のすみかとなり増殖します。 この歯周ポケットを歯磨きやSRP(ポケットを器械でできれいにする)で清潔にすることが大切です。 歯周病が進行すると、歯と歯肉の付着部が破壊されて歯周病ポケットができ、細菌が侵入して骨を溶かしていきます。 この歯周ポケットから出てくる膿がトレポネーマ菌が増えてきます。 トレポネーマ菌はカンジダ菌と共に口臭の原因菌ですから、歯周ポケットから膿が出てくると、口臭の原因となり、また、お口の中がネバネバしてきます。

トレポネーマ菌を無くす抗生物質の主な特徴

- 一日1回2錠を3日間飲むだけで、

効果は1週間持続します。 - この薬剤を運ぶのは白血球(リンパ球)なので、

細菌が増加している場所に効果的に働きます。 - 副作用は他の抗生物質と比べて少ない。

*注 この薬剤に最も多い副作用は胃腸障害で、約2%の方に下痢が起こる可能性があります。その時は服用を中止してご連絡ください。

顕微鏡で観察すると、この抗生物質を服用後トレポネーマ菌は数日で無くなります。 お口の中にいる身体を守っている常在菌はそのまま残り変化はありません。 3日間の服用で十分で、追加して服用する必要はほとんどありません。

薬による歯周病治療が終了してから

ファンギゾンによる「カビ」を減らす歯磨きは、歯肉の状態が良くなったら終了します。(1~3か月程度)。その後は普通のフッ素入り歯磨剤を使います。 また、トレポネーマ菌が顕微鏡で見つかった場合は抗生物質(ジスロマック)を3日間服用で菌は無くなります。 顕微鏡で菌がいなくなった事を確認します。その後、連続して服用する必要はほとんどありません。

薬による歯周病治療終了後に注意する事

1.歯周病は細菌による感染症なので、再感染に気を付ける事。接触感染ですから、再び歯周病の細菌が入ってこないよう再感染に気を付けてください。

2.歯周病をおこす細菌が感染しにくいように、お口の中を清潔に保つ事。 つまり、歯石を定期的に除去して、必要に応じてSRP(細菌のすみかになる歯周ポケットを器械で消毒・清掃する)、 PMTC(歯科医師や衛生士による歯の清掃)そして毎日の適切な歯磨きをする事。

3.歯周病をおこす細菌が再感染してないか、またお口の中が再感染しやすい環境になってないか、最低6か月に1回は歯科医院での定期検診をされることをおすすめします。

*歯周病原因菌を持つ方と接触すれば必ず感染するとは限りません。口腔内を感染しにくい環境に変えることも大切です。

歯周病診療の流れ

-

1初診・カウンセリング

困っている事・歯科医院でイヤだった事・嬉しかった事

「こうなりたい」という希望などを詳しく教えて下さい。 -

2応急処置

まず一番困っている問題を確実に解決します。

-

3審査・診断

口腔内外の検査を通して状況を把握し、本当の問題を見つけ出します。

-

4治療計画の提示

問題の解決「こうなりたい」という希望を叶える為に治療計画をお話します。

方法・期間・費用について複数の選択肢にてお話します。 -

5治療

歯科医院でイヤだった事をできるだけ排除して効率的に治療を進めます。

一回の診療時間・回数・期間についてはいつでもご相談ください。 -

6メインテナンス・予防

担当歯科衛生士によるメインテナンスです。

患者様一人一人に合ったメインテナンスプランを組んでいきます。

診療時間

訪問診療は休診日に関わらず随時受け付けております。

ご予約、ご相談はお電話にてお問い合わせください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | / | ● | / | / | / |

| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | / | ● | / | / | / |

休診日: 木曜・土曜・日祝日